「人間中心設計(HCD)専門家/スペシャリスト」資格取得体験記

こんにちは。+Nextデザイン室でUXリサーチを担当している蓮沼です。

まずは自己紹介ということで、私の経歴を簡単に紹介させていただきます。

私は新卒でNTTデータMSEへ入社し、入社当初はスマートフォンアプリの開発を担当していました。その後、ヘルスケア関連サービスを展開する事業会社様の企画支援を経験し、2021年からは様々なお客様の新規事業開発支援を担当しながら、サービスデザインやユーザリサーチといったデザインに関わる専門知識を習得してきました。

そんな、エンジニアからサービスデザイナーにスキルの幅を広げていくなかで、今回はUXデザイン界隈における客観的なスキル証明である「人間中心設計専門家(HCD専門家)」、「人間中心設計スペシャリスト(HCDスペシャリスト)」の認定制度にチャレンジした体験を紹介しようと思います。

本記事では、これから資格取得を目指そうとされている方向けに、資格の概要から取得においてポイントと感じたこと、取得してみた感想などを私自身がHCDスペシャリストの認定を取得した経験を基に書いていこうと思います。何かしら皆さんの参考になれば幸いです。

なお、本記事の内容はHCD-Netの公式見解ではなく、筆者の私見によるものであることをご理解ください。

この記事におすすめの人

人間中心設計専門家/スペシャリストとは?

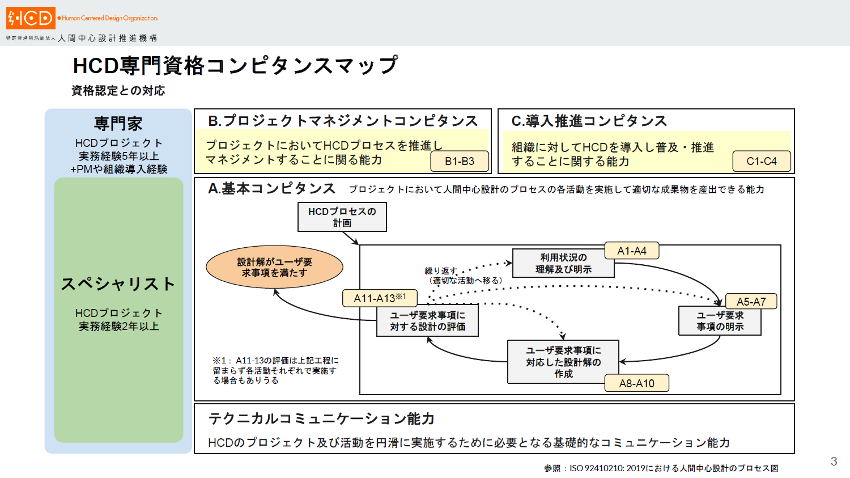

人間中心設計専門家/スペシャリストとは、特定非営利活動法人 人間中心設計推進機構(HCD-Net)が実施する認定制度です。

HCD-Netは「Human Centered Design(HCD:人間中心設計)」という概念を啓蒙・普及させることを目的とした団体であり、HCDに携わってきた専門家によって構成されています。

HCDとは国際標準規格であるISO 9241-210(ISO 13407)にて、「システムの使い方に焦点を当て、人間工学やユーザビリティの知識と技術を適用することにより、インタラクティブシステムをより使いやすくすることを目的とするシステムの設計と開発へのアプローチ」と定義されています。 人間中心設計専門家/スペシャリストとは、この領域における専門スキルや実務経験をHCD-Netが設定するHCDコンピタンスに基づき評価・認定される資格認定制度です。

資格取得までの流れ

例年の受験申込~試験、認定取得までの流れは以下になります。

- 受験申し込み:11月ごろ

- 試験:1月ごろ

- 合格発表・認定取得:4月ごろ

流れは一般的な資格試験と同様ですが、試験方法が「書類審査」という点が特徴的となります。

書類審査に当たり、提出が必要な書類は以下となります

- プロジェクト記述書

- コンピタンス記述書

上記二つの書類に分けて、「HCDやユーザビリティに関わる具体的なプロジェクト経験」と「経験したプロジェクトにおいて、どのように個別のHCDコンピタンスを発揮したのか」を記載し、自身のスキルと実績をアピールします。

各コンピタンスはHCDプロセスに対応しており、各フェーズにおいて「目的と対象は何か」、「どのような体制で何を行ったのか」、「行う上でどのような工夫をし、何をアウトプットしたのか」という3つの観点でフォーマットに則り記載していくことで審査書類が完成します。 上記審査書類を11月の受験申込後から1月の試験(審査書類提出期限)までの間に作成し、提出する形となります。

受験において気を付けるポイント

私が実際に受験してみて感じた、合格に向けたポイントは「計画的な審査書類作成」と「コンピタンスの定義理解と適切なアピール」の2つです。以降ではそれぞれについて書いていきたいと思います。

1. 計画的な審査書類作成

「計画的」にというのは、正直私の失敗談を基にしています。というのは、記載ボリュームを完全に見誤っていたことに起因します。前述の審査書類について、「フォーマットに則って、書いていけば良いだけ」と聞こえるかもしれませんが、実際にはこれが想定以上に大変なボリュームとなります。

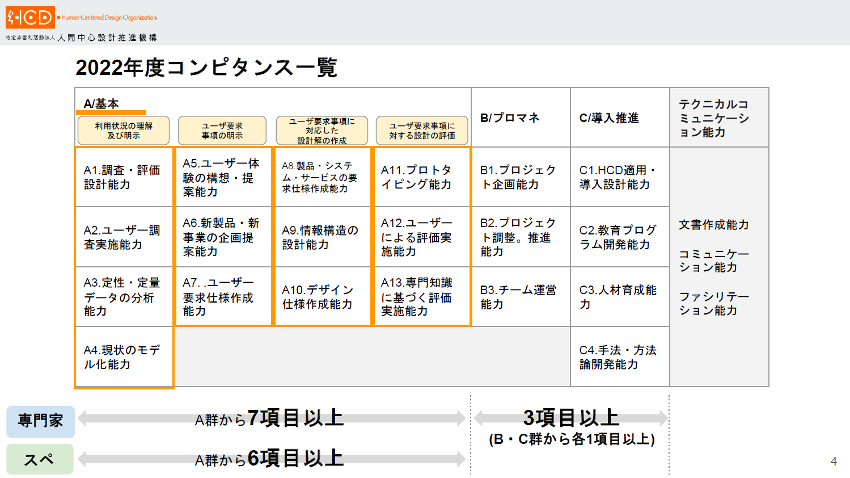

というのは、1つのコンピタンスに記述する量は500文字 × 3観点 = 1,500文字、HCDスペシャリストの場合、基本コンピタンス13項目について記述するので1,500文字 × 13項目 = 19,500文字、記載可能なプロジェクト数は5プロジェクトまでなので、19,500文字 × 5プロジェクト = 97,500文字となり、原稿用紙約244枚分の文量にもなります。

97,500文字はあくまで、すべてのコンピタンスを記載可能なプロジェクト数分MAX文字数で書いた場合なので、実際はもっと少ない文字数となります。とはいえ、膨大な文字数であることには変わらず、これを約2か月間で書ききらなければならないこととなります。

私の場合は、この事実から目を背けた結果、年末年始休暇を書類審査記入に献上するハメとなりました。

これから受験を考える方は計画的に書類審査資料を作成していくことをおすすめします。

2. コンピタンスの定義理解と適切なアピール

前述の通り、人間中心設計専門家/スペシャリスト試験では「経験したプロジェクトにおいて、どのように個別のHCDコンピタンスを発揮したのか」を書類に記載しアピールする形となります。

そのため、審査書類を記載するにあたりコンピタンスの定義理解が重要となります。

例えば、「A3. 定性・定量データの分析能力」では、「収集された定性・定量データを分析し、調査・評価の目的に沿った、ユーザの行動や状態の特徴を把握できる能力」と定義されています。ここでは、「なぜ分析が必要となったのか、何のデータをどのように分析したのか、その結果どのような工夫を行い、何をアウトプットしたのか、次のフェーズにどのように活用されたか」などを問われており、あくまで分析能力について記載します。

ここで陥りやすいのが、「何をアウトプットしたのか」の部分になります。多くの方が、「ユーザの行動や状態の特徴」という部分に引っ張られ、アウトプットするものは「カスタマージャーニー」や「ペルソナ」をイメージされたのではないかと思います。

ですが、「カスタマージャーニー」や「ペルソナ」をアウトプットとしてとらえる必要があるのは次フェーズのコンピタンスである「A4. 現状のモデル化能力」にて記載すべき内容となります。

このように、コンピタンスの定義理解が甘いと求められているコンピタンスに対して誤ったアピールをしてしまい、評価されないといったことが起きてしまいます。

また逆に、このコンピタンスは実績がないので、アピールできないと思い込み、記載しない選択をとってしまうのも陥りやすいパターンとしてあるかと思います。

例えば、「A11. プロトタイピング能力」では、「要求仕様から開発フェーズや目的に応じたプロトタイプを作成できる能力」と定義されています。この定義から「Figmaを使ってUIのモックアップを作れなければならない」など、最終アウトプットを生み出す能力でしかアピールできないと考えてしまうかと思います。しかし、プロトタイプ作成を工程に分けて考えてみると、実はアピールできる部分があったりします。

私(=UXリサーチャー)の場合は、ユーザによる評価において何を評価するのか?ということから、「どういった形式のプロトタイプが適切か、そのプロトタイプが具備していなければならない最低限の機能は何か」など、最終アウトプットであるプロトタイプを作成する担当者へインプットする情報の整理や設計について、アピールしました。 このように、定義を分解して理解することで、実はコンピタンスを発揮できていたといったことが多分にあるかと思います。

受験してみた感想

私が受験してみて感じたことは、「自身のスキルを見直す、いい機会になった」ということと、「自信につながった」の2点あります。

1. 自身のスキルを見直す機会

審査書類の記入を進めていくことで、自然と自身の経験・スキルが棚卸しされていきます。今まで自身がやってきたことが体系的に整理され、完成した書類を見渡すと各プロジェクトを通して、埋まるコンピタンスとそうでないコンピタンスが明白になり、それに応じて今の自身に足りているスキル・足りていないスキルを改めて把握することができました。 また、時系列順にプロジェクトを眺めてみると、過去の経験から工夫がアップデートされており、自身の成長を感じることができました。

2. 自信につながる

自分の中ではこちらのほうが大きいかなと思います。私の場合、エンジニアから始まりデザイン領域に手を伸ばしていったという背景があり、当初は悪戦苦闘しながら業務をおこなっていました。そういった頃のプロジェクトも含め、HCDスペシャリスト合格という形で客観的に評価をもらえたことで、今までやってきたことに対してと成長に対して自信がつきました。

最後に

今回は、人間中心設計スペシャリストについて自身の受験体験を基に簡単なポイントをご紹介しました。また機会があれば、実際に私が書類を作成するにあたって行ったことなども書いてみようかなと思います。

お問い合わせ

お気軽にお問い合わせください。