【開発事例あり】車載ソフトウェアの最新動向と今後の展望

目次

現在、自動車業界は100年に1度の大きな転換期を迎えています。CASE(Connected(コネクテッド)、Autonomous(自動運転)、Shared & Services(シェアリング)、Electric(電気自動車とカーボンニュートラル))の潮流の中で、ソフトウェアは急速な進化を遂げており、ハードウェアの性能を最大限に引き出す重要な役割を担っているのです。特に車載ソフトウェアは、自動運転機能の実現や快適な運転支援、車両の安全性向上において中核的な役割を担っており、その重要性は年々高まっています。本記事では、車載ソフトウェアの基礎から最新動向、そして実際の開発事例まで詳しく解説していきます。

車載ソフトウェアとは

車載ソフトウェアとは、組み込みソフトウェアの一種で、自動車に搭載される各種装置の基本的な制御を担うソフトウェアの総称です。現代の自動車には、ECU(Electronic Control Unit)と呼ばれる多数の電子制御部品が搭載されており、エンジン制御、ブレーキ制御などの基本機能から、カーナビゲーションなどの情報系システムまで、さまざまな機能を制御しています。

車載ソフトウェアはこれらの機器から出力されるデータを一元管理し、クルマの安全性と快適性を確保する重要な役割を果たしています。特に近年は、自動運転技術の進展に伴い、その重要性がますます高まっています。

組み込みソフトウェアについて詳しくは「技術革新による組込みソフトウェアの現在と未来」もご覧ください。

車載ソフトウェアの代表例

車載ソフトウェアの代表的な例として、ADAS(先進運転支援システム)が挙げられます。衝突被害軽減ブレーキ、レーンキープアシストなどがこれに該当し、センサーからの情報を基に車両を制御します。また、インフォテインメントシステムも重要な例で、スマートフォン連携やナビゲーション、音声認識による車両制御など、快適な運転環境を提供します。さらに、バッテリー管理システム(BMS)は電気自動車において特に重要な役割を果たしています。

ADASについて詳しくは「ADAS(先進運転支援システム)が生み出す未来:完全自動運転や新たなビジネスモデルの実現」をご覧ください。

車載ソフトウェアの市場規模と最新動向

今注目を集めている車載ソフトウェアの市場規模と最新動向を詳しく解説します。

車載ソフトウェアの市場規模

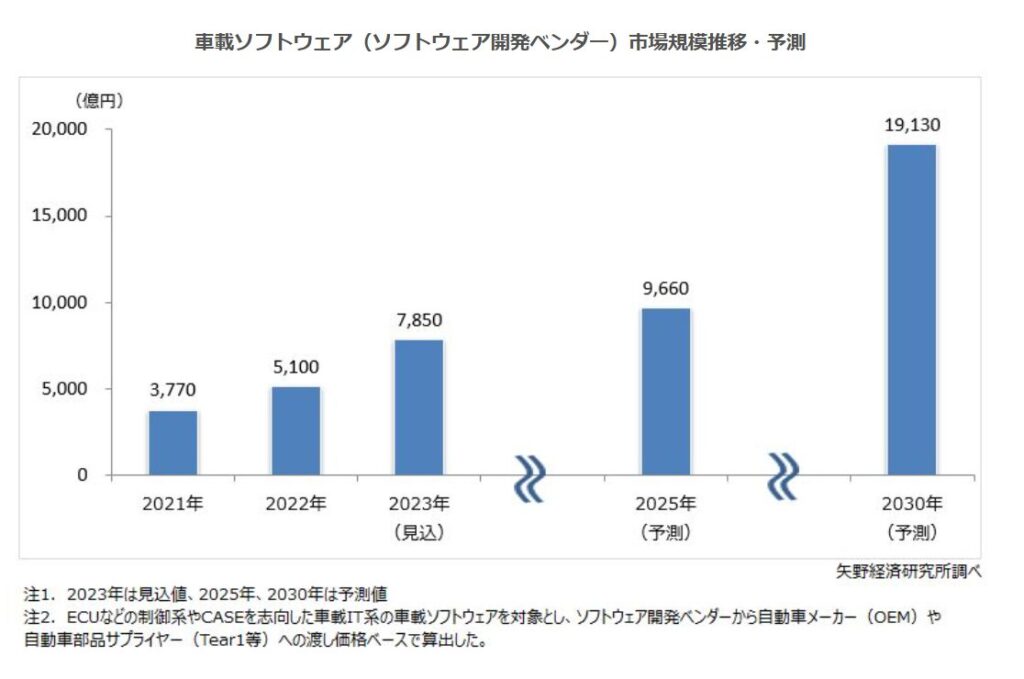

矢野経済研究所の調査によると、2023年の国内車載ソフトウェア市場規模は7,850億円に達する見込みです。さらに、2030年には1兆9,130億円まで成長すると予測されています。特筆すべきは、制御系と車載IT系の構成比の変化です。2021年時点では制御系が70.3%、車載IT系が29.7%でしたが、後述するSDVの実現に向けた開発の加速により、2030年までには車載IT系が制御系を上回る見込みとなっています。この市場拡大は、自動車産業のデジタル化が急速に進展していることを示しています。

引用:車載ソフトウェア(ソフトウェア開発ベンダー)市場に関する調査を実施(2023年)|矢野経済研究所

車載ソフトウェアの最新動向

近年、自動車業界におけるソフトウェアの重要性はさらに高まっています。特に注目を集めているのが「SDV(ソフトウェア定義型自動車:Software Defined Vehicle)」です。従来の自動車では新車販売後の機能追加は困難でしたが、SDVではアップデート(OTA:Over The Air)によるソフトウェア更新で継続的に機能を拡張できます。

この進化を支えているのが、ハードウェアとソフトウェアの「疎結合化」です。従来、ハードウェアとソフトウェアは密結合していたため、ソフトウェアはハードウェアに依存する形でした。しかし、SDVにおいてハードウェア抽象化レイヤー(HAL)を定義することで、ハードウェアに依存せずに開発したソフトウェアを異なるハードウェアにも流用できるようになり、開発効率が飛躍的に向上しています。

各自動車メーカーもこの潮流を受け、独自の車載ソフトウェア開発を加速させています。しかし同時に、高度化・複雑化する開発には企業単独での対応が困難になっており、後述するNTTデータMSEとデンソーの事例のように企業間の共同開発体制も広がりつつあります。

ユーザーにとってSDVの最大のメリットは、購入後も価値が維持・向上し続ける点です。自動運転支援やパーソナライズ機能の追加により、長期間にわたって最新技術の恩恵を受けられます。一方でメーカーは、各社の強みを生かした差別化やサブスクリプションによる継続的収益の確保を目指しています。

今後は、AIとの連携強化、ユーザー体験のパーソナライズ化、そして自動運転技術の進化により、車内空間の使い方そのものが変わる可能性を秘めています。車載ソフトウェアは、もはや単なる制御システムではなく、自動車の価値を定義する中核要素へと進化しているのです。

車載ソフトウェアとCASE

前述したように、車載ソフトウェアが注目される大きな理由は、自動車のデジタル化とSDVへの移行です。従来の自動車では機械的な制御が中心でしたが、現代の自動車では制御系からエンターテインメントまで、ほぼすべての機能がソフトウェアによって制御されています。特にCASE(Connected、Autonomous、Shared & Service、Electric)の進展により、ソフトウェアは自動車の付加価値を決定する重要な要素となっており、メーカーの競争力を左右する革新技術として注目を集めています。

CASEとは

CASEとは、自動車産業における4つの重要な技術トレンドの頭文字を組み合わせた言葉です。Connected(コネクティッド:通信で繋がる)、Autonomous(自動運転)、Shared & Services(シェアリング&サービス)、Electric(電動化)を表しています。

- Connected(コネクティッド)

自動車にセンサーや通信機器を搭載しIoT化することでネットワークに接続し、さまざまなサービスを提供する技術です。交通情報や車両状態の通知、盗難時の自動追跡システムなどネットワークと連携した新しい価値を生み出しています。

- Autonomous(自動運転 )

自動運転は、センサーやカメラ、AI技術などの最新テクノロジーを駆使して実現する次世代の運転システムです。技術の急速な進歩により、車両の安全性と利便性は飛躍的に向上し、実用化に向けた取り組みが着実に進んでいます。

日本では自動運転のレベルを0から5まで段階的に分類しており、現在、レベル1から2の技術が多くの自動車メーカーで搭載されています。さらに、特定条件下で運転を自動化するレベル3の実用化も進み、限定エリアでの完全自動運転を目指すレベル4の実証実験も各地で行われています。

| レベル | 概要 |

|---|---|

| レベル0 | 自動運転システムなし |

| レベル1 | 自動ブレーキや前の車について走る(ACC)、車線からはみ出さない(LKAS)など、システムが前後・左右のいずれかの車両制御を実施している |

| レベル2 | レベル1の組み合わせ(ACC+LKAS)や、加減速、分合流を自動で行うなど |

| レベル3 | 条件付き自動運転。自動運転システムが基本的に運転タスクを実施するが、システムの介入要求等に対して適切なドライバーの対応が必要 |

| レベル4 | 特定条件下における完全自動運転 |

| レベル5 | 完全自動運転 |

自動運転について詳しくは「【最新動向】自動運転技術におけるAI活用の現状と今後の展望を詳しく解説」をご覧ください。

- Shared & Services(シェア&サービス)

カーシェアリングやライドシェアなど、「所有」から「利用」への移行を促す新しいモビリティサービスを表します。従来の自動車販売ビジネスから、モビリティサービス事業への展開を示しています。

モビリティサービスについて詳しくは「モビリティサービスの展望:持続可能な移動社会の実現」をご覧ください。

- Electric(電気自動車とカーボンニュートラル)

環境負荷低減を目指し、従来の化石燃料をエネルギーとする自動車から電気自動車(EV)やハイブリッド車(HV)への転換を表します。バッテリー管理システム(BMS)や電動パワートレインの制御など、電動化特有のソフトウェア技術が重要となっています。

これらの各要素は相互に関連しており、次世代のモビリティ社会を形作る重要な技術基盤となっています。

車載ソフトウェアの今後の動向

車載ソフトウェア市場は、前述したように2030年には1兆9,130億円に達すると予測されており、急速な成長が見込まれています。この成長を牽引するのが、センサー技術の高度化やIoTとの連携による新しい機能の実現です。特に、現在LiDARやミリ波レーダーなどの複数のセンサーを組み合わせたセンサーフュージョン技術や、ダイナミックマップを活用した高精度な自動運転支援など、技術革新が加速しています。一方で、こうした技術の進化に伴い、品質保証やセキュリティの重要性も増しており、さまざまな課題が挙げられます。

車載ソフトウェア開発の課題

車載ソフトウェア開発の課題としては主に以下のような課題があります。

システムアーキテクチャの変革

従来の車載システムは機能ごとに独立したコンピューターで制御し、最終的には人が全体を統合して動かしていた自律分散型でしたが、自動運転技術の進化によってECUが車全体を統合して動かせる中央集権型へと移行しています。この変革においては、高性能なビークルコンピューター(セントラルECU)の実装や、AIなど最新技術の統合が課題となっています。さらに、システム全体の複雑性が増す中で、機能安全性の確保とパフォーマンスの最適化を両立させる必要があります。また、既存システムとの互換性維持も課題であり、移行期における段階的な設計アプローチが求められています。

ソフトウェア更新(OTA)における安全性の確保

OTA(Over The Air)によるソフトウェア更新は、迅速な機能追加やバグ修正を可能にする一方で、ネットワークを介した悪意あるソフトウェアの侵入リスクが高まるなど、セキュリティ面での新たな課題をもたらしています。万が一、サイバー攻撃により車両が制御不能に陥れば、乗員や他の道路利用者の安全に直結する重大事故につながりかねません。そのため、OTA実装には徹底した検証プロセスが不可欠です。また、更新中のシステム障害や突然の電源断といった予期せぬ事態への対策も必要です。このように、従来は安全性と直接関係のなかった領域でも、いまや厳格な安全対策が求められるようになっているのです。

開発工数増加への対応

SDV時代では、ソフトウェア開発工数が爆発的に増加する傾向にあります。従来は1つの車種に1つのソフトウェアバージョンでしたが、OTAによる継続的な更新が当たり前になると、車種×ソフトウェアバージョン数という掛け算で工数が膨大になります。この課題に対応するためには、開発プロセスの効率化が必須です。例えばクラウドベースの仮想環境での開発やCI/CT(継続的インテグレーション/継続的デリバリー)の導入、さらにはDevSecOpsのような開発スタイルの採用が重要になります。これにより、開発工数を「掛け算」から「足し算」に変えていく必要があります。

DevSecOpsについて詳しくは「DevSeeOpsの実践解説:セキュリティと開発速度の両立」をご覧ください。

ソフトウェアとハードウェアの分離

日本の自動車産業が得意としてきた「すり合わせ型(インテグラル型)」開発から、ソフトウェアとハードウェアを分離する「組み合わせ型(モジュラー型)」への転換は大きな課題です。従来はハードウェア開発プロセスの中にソフトウェア開発が埋め込まれていましたが、SDVではソフトウェアを独立して継続的に開発する必要があります。この分離によって、一つのソフトウェアで複数の車種に対応できる可能性が生まれる一方、きめ細かな最適化が難しくなる側面もあります。「最高品質」から「適正品質」への考え方の転換とともに、新たな開発手法の確立が急務となっています。

高品質な車載ソフトウェア開発ならNTTデータMSEへ

NTTデータMSEは、40年以上の組込みソフトウェア開発の実績を持ち、車載ソフトウェア開発において高い技術力と豊富な経験を有しています。特に、In-Car領域における組込みソフトウェア開発とOut-Car領域におけるモビリティサービス開発の両面での知見を活かし、お客様のニーズに合わせた包括的なソリューションを提供しています。車載プラットフォーム開発、車載機器連携組み込み・検証サービスの提供など、幅広い開発実績があり、さらに品質管理やセキュリティ対策にも万全の体制を整えています。

NTTデータMSEの車載ソフトウェア開発事例

自動車産業が大変革期を迎える中、ソフトウェアの大規模化・複雑化といった新たな潮流に対応するため、NTTデータMSEは2016年にデンソーの出資を受け、共同開発体制を構築しました。デンソー大規模ソフトウェア開発の中核企業としてIVI、メータ、TCU、電子PF、AD・ADAS等の車載機、車載プラットフォーム、サーバ開発を担当しました。

この共同開発では、双方の強みが存分に発揮できる体制で行われており、デンソーの「アーキテクチャ」「開発技法」「安全・品質設計」のノウハウと、NTTデータMSEの強みである「大規模ソフトウェア開発マネジメント経験」「開発プロセス」「アーキテクチャ技術」「クラウド開発技術/運用システム」を融合。

特に車載ソフトウェアの開発において、NTTデータMSEはエンドユーザーを意識したUX/UIの改善提案やソフトウェア/サービス目線での仕様・アーキテクチャ・設計提案等に携わり、使用策定や上流設計など超上流・上流開発を担当しました。このプロジェクトではNTTデータMSEの豊富な実績や経験、ノウハウを生かし、ソフト品質の安定化に貢献しています。また、ソフトウェアプラットフォーム、プロジェクトマネジメントの標準化・共通化やDXを推進し、高効率・高品質なソフトウェアを提供しています。

その結果、デンソーのIVI、メータ、TCU、電子PF、先進運転支援システム(ADAS)などの製品を国内外の市場へ投入したところ、市場から高い評価を得ることができました。この共同開発体制は車載ソフトウェア開発のモデルケースとなり、今後のSDV時代においても重要な役割を担っています。

詳しくはこちらの事例をご覧ください。

車載ソフトウェア開発を成功に導くには品質保証がカギ

車載ソフトウェアは、CASEの進展とともに自動車産業の中核を担う重要な要素として急速に発展しており、2030年には市場規模が1.9兆円に達すると予測されています。この成長に伴い、自動運転などの高度な機能実現には、より高い安全品質と信頼性が求められています。特に安全性が重視される車載分野では、サイバーセキュリティ対策など、最新技術の導入と同時に、徹底した品質保証が不可欠です。

40年以上の組み込みソフトウェア開発実績を持つNTTデータMSEは、これまで培ってきた車載ソフトウェア開発の知識やノウハウを生かしお客様に最適なご提案を行います。車載ソフトウェアに関するお悩みについて、この機会にお気軽にご相談ください。